2024年10月31日,国际期刊《Aquaculture Reports》(SCI 二区 Top,IF= 3.2)在线发表了聊城大学噬菌体中心题为“Biological properties of Vibrio parahaemolyticus lytic phages and transcriptome analysis of their interactions with the host”的研究论文。该研究系统地分析了烈性噬菌体侵染副溶血弧菌过程中宿主菌转录组图谱的变化,以及宿主代谢通路差异性富集的调控信息。

在耐药菌株日益严重的全球背景下,抗生素的疗效及可用性备受关注。副溶血性弧菌( V. parahaemolyticus )作为一种潜在的致病菌,严重威胁着人类及水生动物的安全。特在南美白对虾的生产和消费环节,抗生素的使用普遍存在。然而,过量、长期和不合理使用抗生素导致副溶血性弧菌抗药性逐渐增强,诱导了多重耐药菌株的出现。噬菌体(Bacteriophages)作为一类专门感染细菌和真菌的病毒,因其高效和安全的特性,有望取代抗生素。然而,弧菌噬菌体在感染过程中劫持宿主细胞器的机制尚未得到深入研究。

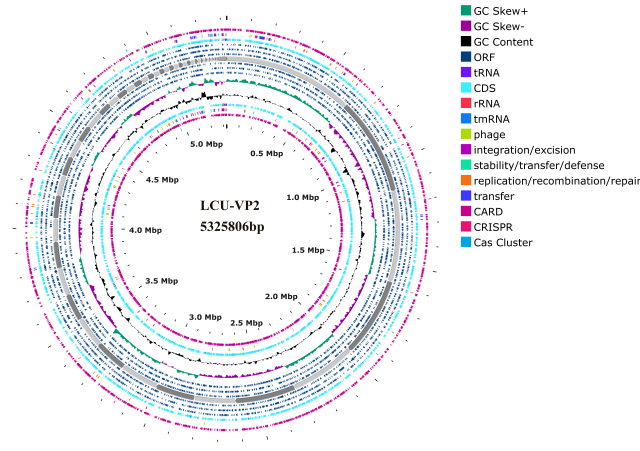

为了解析噬菌体如何侵染宿主以及宿主如何抵抗噬菌体侵染等问题,该研究基于分子生物学的方法结合RNA-seq测序技术。研究深入剖析了噬菌体在感染宿主菌的潜伏期、爆发期及平台期时宿主菌mRNA的转录图谱,并深度还原了宿主与噬菌体相互作用的内在调控机制。针对副溶血性弧菌的感染,该研究团队详细调查了我国东南沿海地区水产养殖区域副溶血性弧菌的流行病学信息。基于NGS测序,分析了副溶血性弧菌的基因组信息及其耐药情况,并进行了MLST分型。结果为分析副溶血性弧菌的传播提供了参考。

细菌的基因组学分析

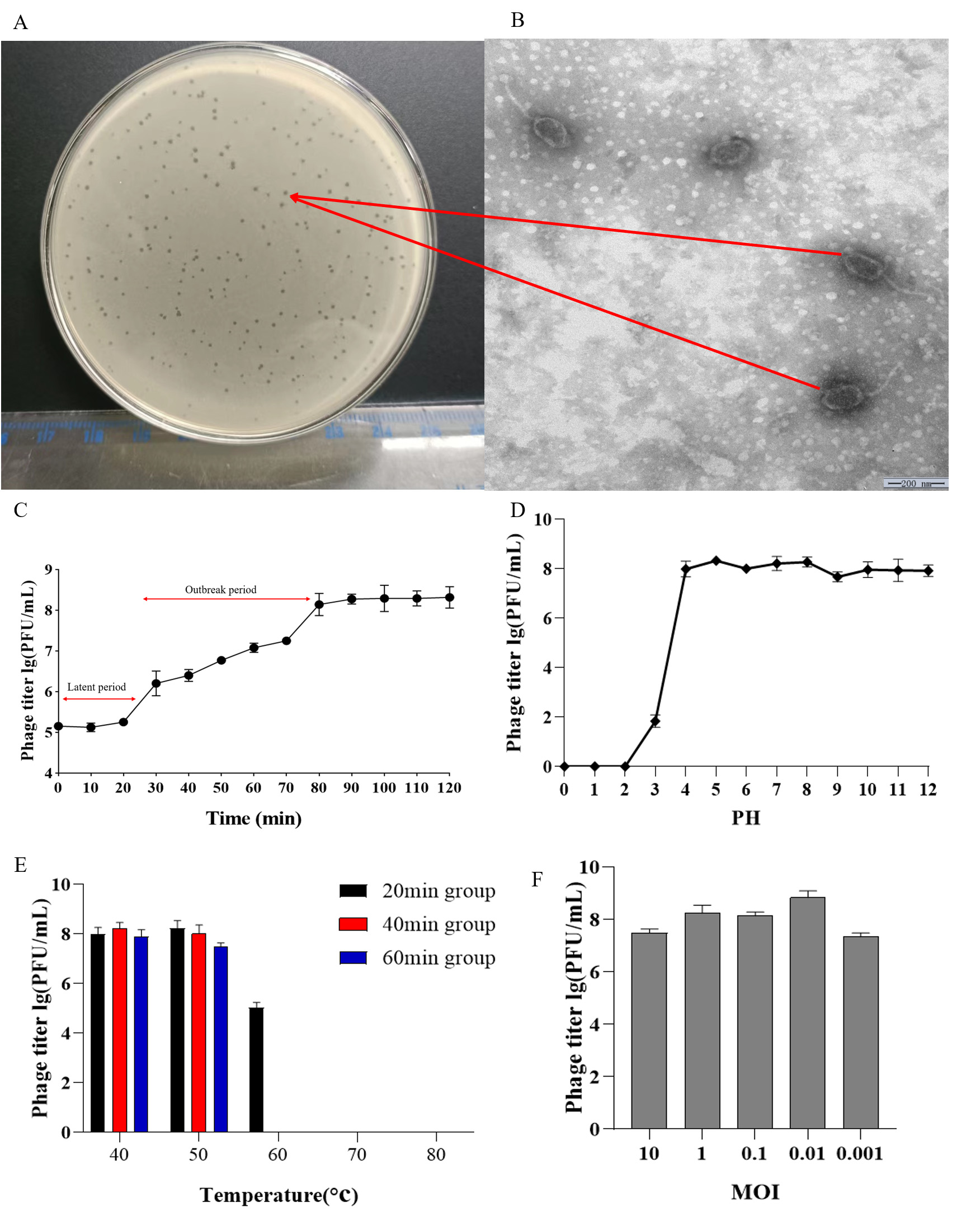

为有效控制耐药菌株的传播,该团队从养殖废水中成功分离出一株烈性噬菌体。研究发现,该噬菌体对试验菌株具有良好的裂解效率,并且其生物学特性稳定。这一发现具有推广应用于生产实际过程的潜力。

噬菌体形态结构及生物学特性

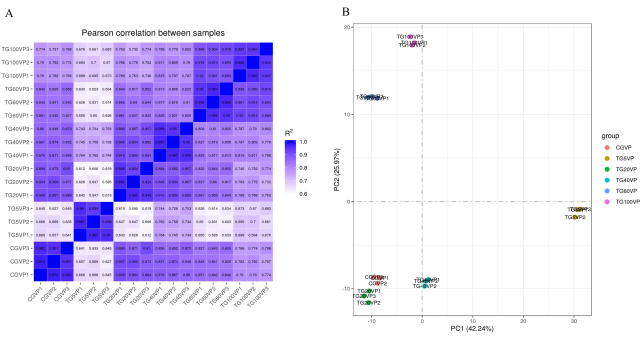

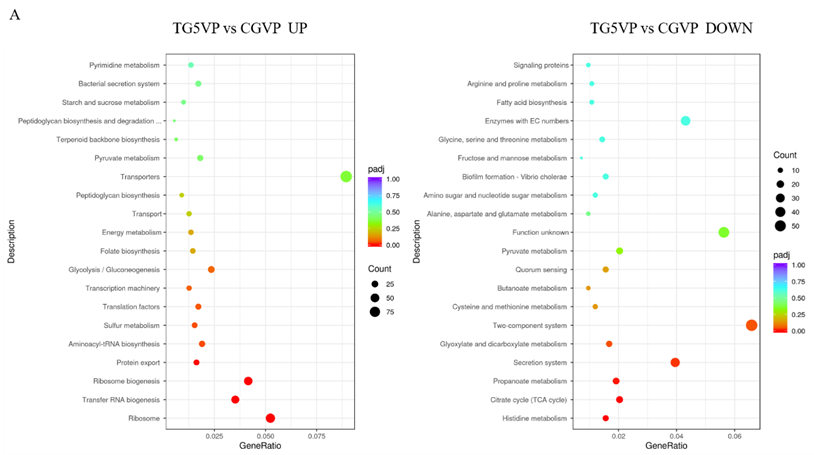

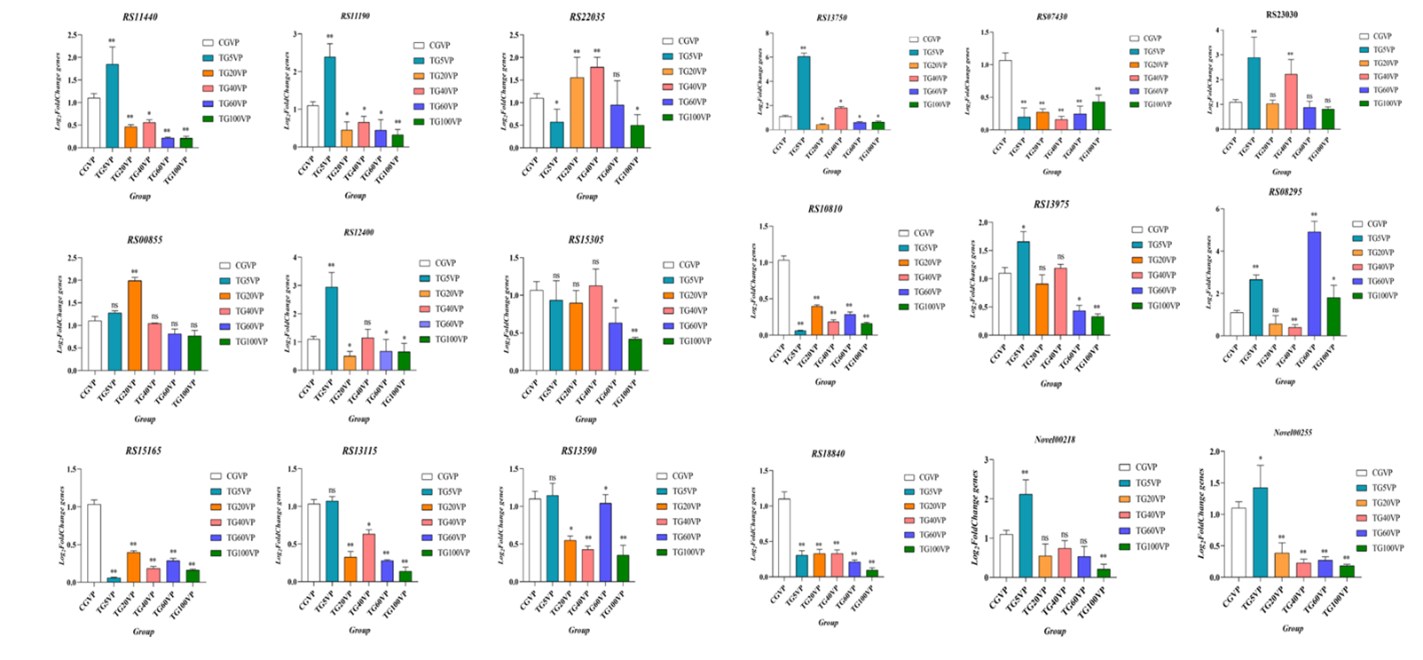

为分析噬菌体-宿主相互作用的内在机制,该团队通过RNA-seq测序方法,针对不同感染时期的宿主mRNA图谱进行系统分析,发现在噬菌体侵染的潜伏期(0-20分钟),Glycolysis,Protein export,Ribosome biogenesis, Transfer RNA biogenesis及Ribosome等代谢过程被显著激活。与此同时宿主的Secretion system,TCA cycle和Histidine metabolism过程被显著抑制。在感染的爆发期(20-60分钟),宿主的Bacterial secretion system,Ribosome ,Biofilm formation-Vibrio cholerae,Tryptophan metabolism和ABC transporters过程被显著激活。此外,TCA cycle过程在该时间段内被显著抑制。在感染的后期(60-100分钟),ABC转运蛋白、核糖体和TCA循环等生命过程被显著激活,而氧化磷酸化、细菌趋化和双组分系统代谢通路则被显著抑制。有趣的是,该研究发现,在烈性噬菌体感染的短时间内(0-100分钟),细菌的经典防御系统CRISPR系统没有检测到被激活。此外,一些与核糖体蛋白相关的基因和多重抗生素抗性调节因子等基因在整个感染过程中均被显著激活。

转录组测序的数据分析及差异表达基因的统计结果

转录组测序的数据分析及差异表达基因的统计结果

综上所述,该研究提供了噬菌体与宿主相互作用的转录组图谱信息,并进行了详细的分析。研究解析了宿主-噬菌体相互作用过程中的宿主基因代谢生物过程,为噬菌体在水产养殖中的应用奠定了基础。

该研究由聊城大学噬菌体中心的陈端端博士担任第一作者及共同通讯作者,李玉保教授作为最后通讯作者,中心硕士研究生王志伟和李祥凯为共同第一作者。研究得到了国家自然科学基金项目(32372957)、山东省重点研发计划课(2022CXGC010606)、泰山产业领军人才项目(LJNY202114)、山东省自然科学基金项目(ZR2022MC107)和聊城大学博士科研启动基金(3180521666)的资助。

论文链接: https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2024.102450

(文:陈端端 审核:李玉保)